加藤泉×礒本延(株式会社 千總 代表取締役社長)

構成・編集 市川暁子

出会いときっかけ

礒本延 加藤さんとの出会いは、千總本店の2階のギャラリーで現代美術を扱いはじめた頃のことでした。今回の展覧会をプロデュースしてくれた高岩シュンさんと現代アートとは何ぞや? みたいな話をしているなかで、ご紹介いただいたのがきっかけでしたね。

加藤泉 5年くらい前だったと思います。

礒本 当時はコロナ禍で、着物産業はとても深刻な影響を受けていました。そもそも着物は人が集まる場所で着用する衣装で、成人式や結婚式、習い事のお稽古などがコロナでゼロになってしまった。

加藤 僕は着物には詳しくないのですが、普段も街で着物を着ている人とあまりすれちがったりしないし、当時、着物産業は大変なんだろうなと話を聞きながら思っていました。

礒本 さらに大きな問題は、職人さんたちを取り巻く状況でした。すでに高齢化は進んでいたのですが、仕事が激減してコロナをきっかけに廃業される方も多く出てきていて。難しい話ばかりしていたわけでもないんですが、最初の1、2年は、今の着物業界のことなど、飲みながらざっくばらんにいろいろ話しているなかで、何か作ろうよ、という気配が出てきました。

加藤 その頃は、僕自身もちょうど浮世絵のプロジェクトや伊万里焼の絵付けなどをやっていて、日本の伝統工芸のいろんな人たちと関わりはじめた時期でもあったので、一緒に何かできそうなイメージも湧いたんです。

礒本 会社としても、タイミング的に何か行動を起こさないと、という状況だったので、チャレンジしてみよう、という流れになりました。そのときは、とくに470周年を意識して始まったプロジェクトではなかったんですが。

加藤 僕はデザイナーではなく、いつも好きに絵を描いているだけなので、人に何かを頼まれてやる、というのは得意じゃない。だから、本当に僕で大丈夫ですか? というのは何回も確認しましたよね(笑)。絵のアーカイブを着物に転写する手法は最初からないな、と思っていたので、まずは着物用に絵を描くことから始めました。千總さんから着物の形のぬりえみたいなコピーが送られてきて……。

礒本 雛形ですね。

加藤 そうそう、雛形。それで、これに描いてみてくださいと言われ、2つだけアイデアが出てきたんです。それが《ゼンマイ》と《ミミズク》。これでよければやってみましょう、ということでコラボレーションがスタートしました。

絵と着物の共通点

礒本 加藤さんから絵をいただいた最初の感想は、結構着物に気をつかいながら描いていただいたな、ということ。やはり着物などの伝統文化って、ある種の枠組みというか型が存在していて、例えば季節ごとのコーディネートや着ていく場所のルールがある。最初の2年間ほど、飲みながらいろいろ話していた内容というのは、その枠組みをどう意識していくか、もしくはその枠組みをどう楽しむか、みたいなことでした。

加藤 絵も、人間がずっとやっている伝統芸能みたいなところがあって、正直もうやり尽くされているようなメディアなんです。それでも今、自分が生きているこの世の中でそれを続けていくには、言葉にできない理由がけっこうあって、問題点は着物業界と同じだと思うんです。

礒本 着物と絵を取り巻く状況を比べながら、加藤さんはわかりやすく説明してくれたんですよね。

加藤 たぶんどの業界も似ているんじゃないかと思うんですけど、絵描きたちは、ほかの表現もあるなかでなぜ絵を描くか? ということについて考え続けて、結局は今も、(自然界においては)四角い不自然なものに描いている。着物の場合も、現代には洋服とかもありながら、いまだに誰かが発明した折り紙みたいなものが存在しているわけです。そんななか、千總さんに自由に着物を作ってくれ、と言われたときに、着物自体を破って切り刻んだりするのは違うと思った。それは僕がすごく変な形のキャンバスに奇を衒って描くみたいなことと同じだから、着物の形自体は絶対崩さないという考えは最初からありました。

制作工程について

礒本 1枚の着物が完成するまでには、20から30の工程があって、それぞれ千總本社や京都市内に点在している工房の職人さんたち総勢30名くらいの手を渡りながらできているんですね。これまでも外部の方とのコラボレーションは、経験としては少なくないんです。でも、今回特別だったのは、加藤さんご自身に筆を持ってもらって、友禅の工程自体に参加してもらったことです。生地に職人以外の手が入ったのは、我々の歴史を鑑みても極めて稀なことです。

加藤 なかなか入れてもらえない世界だと思うので、逆にいいんですか? みたいな。

礒本 うちのチームは、興味津々で楽しみながらやっていた印象が強いですね。

加藤 自分もそうなんですけど、制作している現場に人を入れるのってけっこう嫌だと思うんですよ。日々のルーティンとかもあるだろうから、最初に工房に入った時は緊張しました。でも皆さんに優しくしていただいて、すごく仕事はしやすかったです。

礒本 緊張していたとおっしゃいましたが、工房に入って着物生地の上に下描きもなしに直接描くような時も、いたって普通の雰囲気なのが驚きました。肩肘張るようなこともなく周りの職人たちともしっかり話し合いながら、同じ空気の中で作業していただいたというのがすごくありがたかったです。

加藤 本当は全部職人さんたちに任せたかったんですが(笑)、やはり「人型(ひと がた)」の部分はそれだとうまくいかなくて。でもミミズクのリアルな感じは職人さんの方が得意だからお任せしました。自分で筆を持った部分は、失敗できない一発描きという緊張感もあるのですが、工房の職人さんたちも集中して仕事をされているなか、緊張より新しいチャレンジをするというワクワク感が勝ったので楽しくできました。

礒本 加藤さんとの共同制作は、いつも当たり前にやっていることを再認識し、職人たちの自信にもつながる貴重な機会にもなったのではないか、と思います。偉そうに言うと、加藤さんは非常に飲み込みが早くて、経験値が高い方なんだなというのが改めてわかりました。染めの工程では、描いている時はマットだったり、色が沈んで見えたり、後工程を経ないと最終の発色がわからないんです。その変化なども計算しながら職人たちと共同作業していただきました。

加藤 そうですね。僕も自分ができること、できないことは再確認できました。自分にとって、仕事はいつもモチベーションが高いからやっている、という感じなんですが、なぜ千總さんと仕事をして、僕がこういう絵を描いたのかということを整理してきちんと説明できるのは、多分10年くらい経った後なんじゃないかな、と思います。いつもそんなタームで仕事をしています。今はよく分からないけど、今後の制作のための引き出しがひとつ増えたというか、そんな感じです。

完成した着物を見て

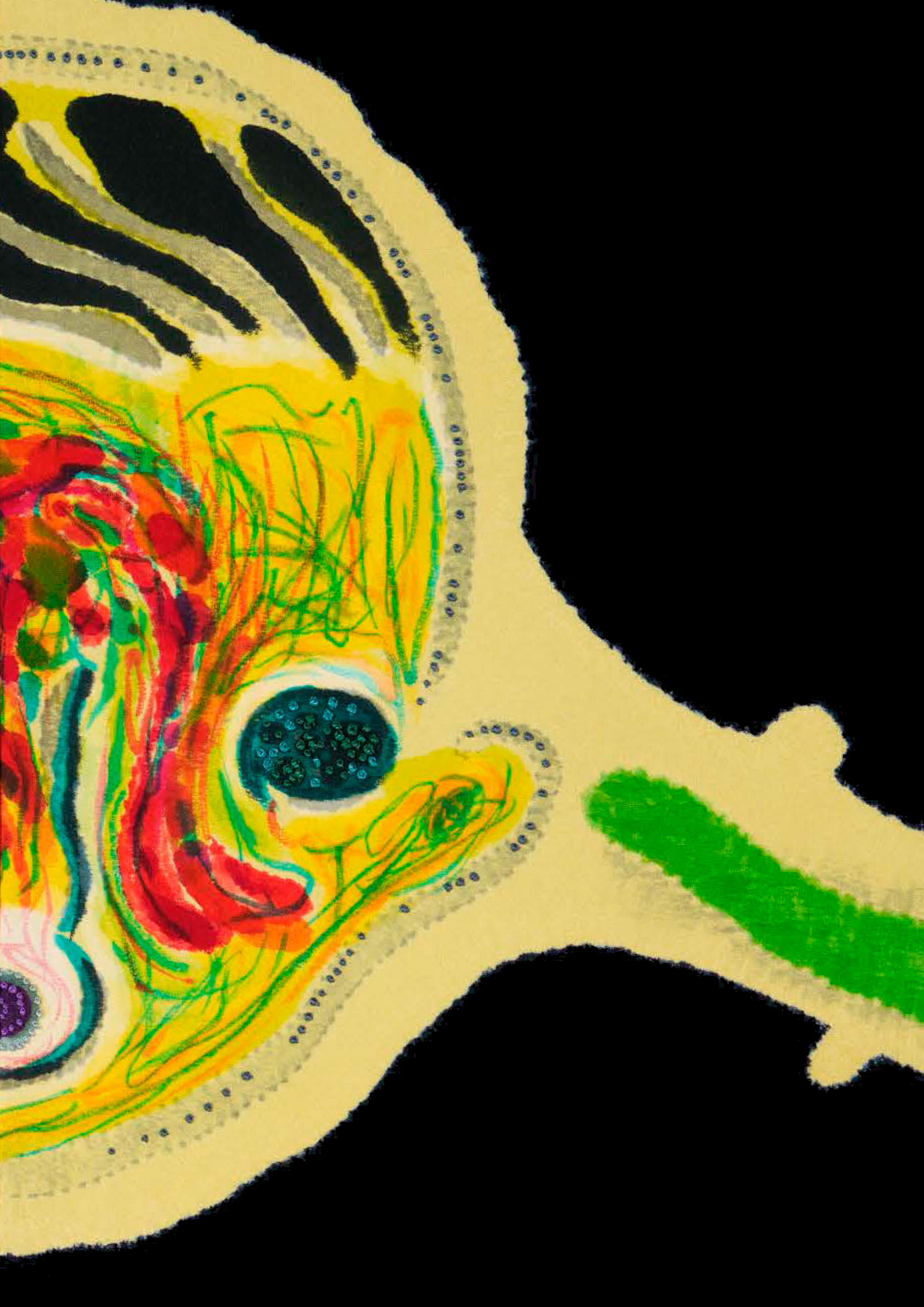

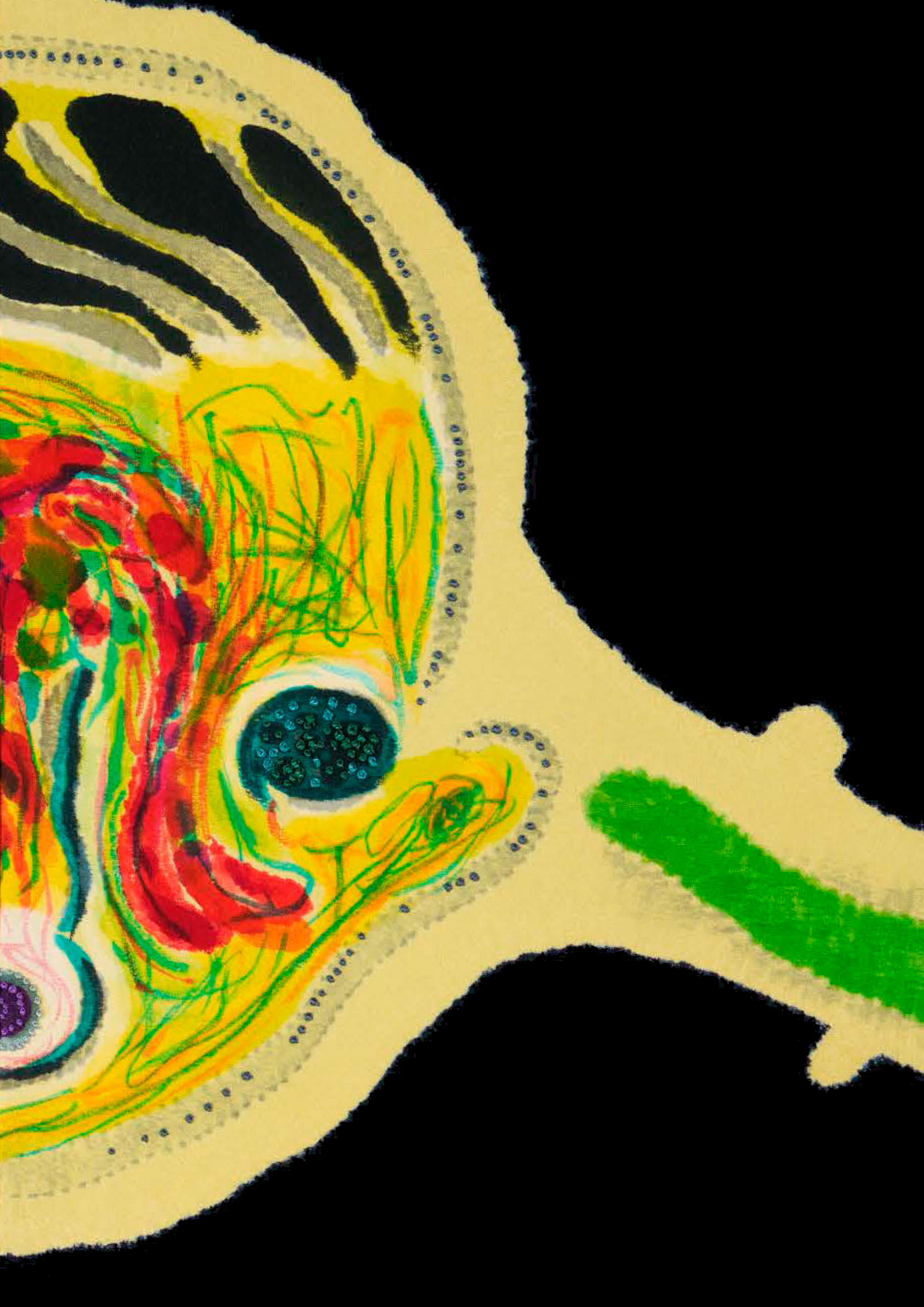

礒本 たった5年ほどですが、最初に加藤さんの絵を見せていただいた時と、今回一緒にものづくりをさせていただいている過程での変化が、作品にも見て取れました。個人的な意見ですけれど、加藤さんの初期の作品って、どこか怖いっていうか、おどろおどろしい。

加藤 暗いしね。

礒本 (初期から)だんだんカラフルで綺麗になっていって、どんどん優しさとか品がある感じになっていく。それで今、着物になった作品を見て、贔屓目じゃなくて一番いいんじゃないかな、と。それくらい完成度が高いと思います。

加藤 普段、絵を描いていてもあまり達成感ってないんです。彫刻はちょっとあるけど。着物って、だんだん形になっていって、嬉しい感じ。みんなで集まって、やっとできたという達成感がすごくあります。自分以外の手もいっぱい入っているし、新鮮ですね。

礒本 現代に続く着物の基礎としては、明治の初期に近代京都画壇を代表する岸竹堂(1826–1897)や今尾景年(1845–1924)といった日本画家と千總が組んで、着物の図柄を新しく変えていったという背景があります。それまでは着る人の身分や考えを表現するために存在していた着物が、明治以降は綺麗とか可愛いといった感情表現を伴い、楽しみながら装うものになっていったんです。そして今日では、世の中の価値観もライフスタイルも変化し、日本人であってもほとんど着ないし、買わなくなっている一方で、海外の方は購入して眺めるだけでなく、実際に着用される例も出てきている。

加藤 今回制作した作品は着物の形をしてはいるけれど、普通の着物じゃない。一点ものだし、アートだと思う。新しい価値をみんなで主張したいわけだから、これはコンテンポラリーアートと言っていいでしょう。

礒本 衣装としての着物の役割が変容している今、加藤さんのような高感度なアーティストと関わっていくことで、着物に関する新たな気づきを得たり、視点を増やしたりしながら、改めてその存在価値を検証できるかもしれない。すぐに答えは出なかったとしても、模索するための手掛かりとなる、重要なプロジェクトとして位置付けられたと思います。

2025年1月15日の千總での対話、3月1日のトークショウでの対談を元に編集。